সংবিধান ও গণতন্ত্র

ভূমিকা

এক

পত্র পত্রিকায় ‘কলাম’ বলে খ্যাত যেসব লেখালিখি নব্বই সালের দিকে করেছি, তাদের মধ্যে কয়েকটি 'সংবিধান ও গণতন্ত্র' নামের পুস্তিকায় প্রতিপক্ষ প্রকাশনী ছেপেছিল ১৯৯৩ সালে— প্রায় পনেরো বছর পার হতে চলেছে। অনেকদিন হোল পুস্তিকাটি আর পাওয়া যাচ্ছে না। নানা কারণে পুস্তিকাটির কথা অনেকে বলেন। কিছু চাঁচাছোলা কথা সেই নব্বইয়ের শুরু থেকেই আমি বলে আসছি যার গুরুত্ব ক্রমে ক্রমে বাংলাদেশের বাস্তব রাজনৈতিক ঘটনাবলীর মধ্য দিয়ে বেড়েছে। যে সকল প্রসঙ্গ নিয়ে কথা বলেছি তা যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনি কিভাবে প্রসঙ্গগুলো তুলেছিলাম সেই দিকটাও মূল্যবান বলে মনে করেন অনেকে; বিশেষত রাজনৈতিক বিষয়াবলী আলোচনার ক্ষেত্রে আমরা যে সকল ধারণা ব্যবহার করি তাদের অপরিচ্ছন্ন দিকগুলোর দিকে নজর দেওয়া প্রয়োজন। যেমন ‘সংবিধান’, ‘গণতন্ত্র’, ‘সাংবিধানিক ধারাবাহিকতা’, ‘অন্তর্বর্তীকালীন সরকার’, ইত্যাদি। রাজনৈতিক গোষ্ঠী হিসেবে আমাদের গড়ে ওঠা, উত্থানপতন, সংকট, সীমাবদ্ধতা ও সাফল্যের বয়ান এই বর্গগুলোর ব্যবহার দেখে আমরা খানিক আন্দাজ করতে পারি।

সাময়িক প্রসঙ্গাবলীতে অনেকটা নিজের মতামত জানান দেবার মতোই যেন লেখাগুলি। অবশ্য 'কলাম' তো এইরকমই হয়। তাছাড়া কণ্ঠস্বরও ছিল অনেক চড়া। কিন্তু সম্প্রতি রাজনীতিতে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ও নির্বাচন নিয়ে যে দুর্দশা, ১১ জানুয়ারি ২০০৭ তারিখে বাংলাদেশের রাজনীতির বিপজ্জনক পরিবর্তন, জরুরি অবস্থা ঘোষণা এবং জরুরি অবস্থা বিধানবলী ২০০৭ জারি, ইত্যাদি নানা কারণে যে সকল প্রসঙ্গ নিয়ে আমি তখন কথা বলেছি তা আরও প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে। তার কারণে অনেক লেখার ঐতিহাসিক মূল্য আছে। যে প্রশ্নগুলো তুলেছি তার গুরুত্ব আমি নিজেও খাটো করে দেখি না। আর, এই দাবিও আছে আমার— যে সকল প্রশ্ন আমি তুলেছিলাম, সেই নব্বইয়ে, তার সুরাহা বাংলাদেশে এখনো আমরা করতে পারিনি। বুদ্ধিবৃত্তিক বা ব্যবহারিক কোন দিক থেকেই আমরা নব্বই অতিক্রম করি নি। নব্বই কেন? আসলে বাংলাদেশ রাষ্ট্র সাংবিধানিক ভাবে গঠিত হবার মধ্যেই যে মুশকিল রয়েছে তার গিঁটগুলো আমরা খুলতে পারিনি। ফলে তখনকার প্রশ্নগুলোই এখন ভূত হয়ে ফিরে আসছে।

নব্বইয়ে যে সকল বিষয় নিয়ে যেভাবে ভেবেছি এখন সকল ক্ষেত্রেই একই রকম ভাবি বলা ঠিক না। কারণ ক্ষেত্রভেদ যেমন আছে, চিন্তাও বর্তমানকে বর্তমানের জায়গা থেকেই বুঝতে চেষ্টা করে। চিন্তার বদল কি ঘটেছে? না। বরং আমি এগিয়ে যেতে পেরেছি তোলা প্রশ্নগুলোর অভিমুখ বদল না করেই। নতুন প্রশ্নও মনে জেগেছে। বাংলাদেশের রাজনীতির বাস্তবতা যে প্রশ্নগুলোর জন্ম দিয়েছিল সেই প্রশ্নগুলো নিয়ে আরো গভীরভাবে ভাববারও অবসর পেয়েছি বা ভাবতে বাধ্য হয়েছি।

'সাঁটলিপি সম্পর্কে' শিরোনামে ভূমিকা হিসাবে কিছু কথা বলেছিলাম। সেখানে খানিক বদল করেছি। বাড়তি কথা বাদ দিয়েছি। এই লেখাগুলো প্রকাশের পর আরো যেসব লেখালিখি করেছি তাদের মধ্যে প্রাসঙ্গিক লেখা যুক্ত করে বইটি নতুন ভাবে প্রস্তুত করেছি। এ প্রসঙ্গে কিছু কথা মনে এসেছে। সেই কথাগুলোই এখানে পেশ করছি।

দুই

বাংলাদেশের আবির্ভাব ঘটেছে রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে। নানান ঐতিহাসিক কারণে রাষ্ট্র হিশাবে বাংলাদেশ অন্যান্য রাষ্ট্রের স্বীকৃতি পেয়ে এবং জাতিসংঘে আসন লাভ করে আন্তর্জাতিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় নিজের অস্তিত্ব জাহির করতে পেরেছে। কিন্তু যে রাষ্ট্র আমরা গঠন করেছি চরিত্রের দিক থেকে তা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র নয়। একটি যুদ্ধের মধ্য দিয়ে স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিশাবে প্রতিষ্ঠা ও আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ করা মানেই রাষ্ট্র গণতান্ত্রিক এমন কোন কথা নাই।

মুক্তিযুদ্ধের প্রধান লক্ষ্য ছিল জাতিগতভাবে যাদের আমরা শত্রু গণ্য করেছি তাদের বিরুদ্ধে লড়াই এবং তাদের দখলদারি থেকে দেশ– অর্থাৎ বাংলাদেশ নামক ভূখণ্ড শত্রুমুক্ত করা। এই লড়াইয়ের সময় গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, শোষণ নিপীড়ন থেকে মুক্তি ইত্যাদি নানান ধারণা স্লোগান কর্মসূচি আমরা দেখেছি। কিন্তু অভ্যন্তরীণ দিক থেকে যে রাজনৈতিক লড়াই সংগ্রামের মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রের চরিত্র নির্ধারিত হয়, গঠনের প্রক্রিয়া ও ফলাফলে রাষ্ট্র গণতান্ত্রিক হয়ে ওঠ্ সেই লড়াই আমরা করিনি। যদিও আমরা গণতন্ত্র নিয়ে কথাবার্তা স্লোগান হুংকার দিয়েছি। কিন্তু কি করে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র কায়েম হয়, সেই লড়াইয়ে শত্রুমিত্র কি করে ঠিক হয়, সেই সব বিষয়ে আমাদের ভাবনাচিন্তা আজ অবধি খুবই দুর্বল। সাধারণত সমাজের সংবেদনশীল বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে এই সকল বিষয় নিয়ে তর্ক বিতর্ক আলাপ আলোচনা চলে। এই তর্কবিতর্ক থেকে বিভিন্ন শ্রেণী তাদের নিজ নিজ শ্রেণীর পক্ষে যুক্তি সন্ধান করে, তথ্য পায় এবং আন্দোলন-সংগ্রামে সমাজে নিজ শ্রেণীর আধিপত্য কায়েমের জন্য চেষ্টা চলায়। কিন্তু বাংলাদেশে বুদ্ধিজীবিতার চরিত্র বিচার করলে আমরা দেখব যে গণতান্ত্রিক বিপ্লবের জন্য তাত্ত্বিক লড়াই-সংগ্রাম কখনোই গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। ঠিক যতটা ছিল সমাজতন্ত্র কায়েমের জন্য আকুতি ও আবেগ।

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র কায়েমের প্রধান ও আবশ্যিক শর্ত একটি গণতান্ত্রিক সংবিধান। কিন্তু সেটা উকিল-ব্যারিস্টারদের মুসাবিদা করার ব্যাপার নয়। সমাজে যদি ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটে–অর্থাৎ মানুষ যদি ভাবতে শেখে সে স্বাধীন ও মুক্ত অতএব স্বাধীন ও মুক্ত মানুষের ইচ্ছা ও অভিপ্রায়ের স্বীকৃতি ছাড়া রাষ্ট্রের আর কোন বৈধতা নাই তাহলে সংবিধান রচনা মানে মানুষ নিজেকে নিজে স্বাধীন ও মুক্ত সত্তা হিসাবে সুরক্ষার সনদ তৈরীর প্রক্রিয়া। যে সনদ এই উন্মুক্ত ও স্বাধীন সত্তাকে শুধু স্বীকৃতি দিবেনা, তার সুরক্ষাও নিশ্চিত করবে। নাগরিকতার অর্থ নিজের ইচ্ছা ও অভিপ্রায় সম্পর্কে সচেতন হওয়্ অন্যান্য নাগরিকের ইচ্ছা ও অভিপ্রায়ের সঙ্গে বিরোধ ও ঐকের জায়গাগুলো চেনা এবং ব্যক্তির ইচ্ছা ও অভিপ্রায়ের স্বাধীনতা অক্ষুন্ন রেখে সমষ্টির ইচ্ছা ও অভিপ্রয়ায়ে সনদ হিসাবে সংবিধান প্রণয়ন। রাষ্ট্র এই সংবিধানের ওপরেই দাঁড়ায়।

এই ইচ্ছা ও স্বীকৃতি আদায় মানে উকিল ব্যারিস্টারদের দিয়ে একটা বই লেখা নয় যাকে আমরা সংবিধান বলি। এটা একটা প্রক্রিয়া– জনগণের ইচ্ছা ও অভিপ্রায় ধারণ করবার প্রক্রিয়া অবশ্যই অনুসরণ করতে হবে। যদি না হয়, তার মানে দাঁড়ায় অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক বিকাশের দিক থেকে আমরা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র কায়েম করিনি। সংবিধান রচনা করবার জন্য মুক্তিযুদ্ধ শেষ হবার পর স্বাধীন বাংলাদেশে নতুন সংবিধান সভা ডাকবার প্রয়োজনীয়তা ছিল। কিন্তু সেই প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয় নি। যারা পাকিস্তানের সংসদে নির্বাচিত হয়েছিলেন তারাই নিজেদের সংবিধান সভা বলে দাবি করেছে। রাষ্ট্র গঠনের গোড়াতেই এই মারাত্মক ও বিপদজন দুর্বলতা পরবর্তীতে রাজনীতির স্থায়ী অসুখে পরিণত হয়। আমার সাধারণ অবস্থান হচ্ছে এই যে নতুন গণতান্ত্রিক সংবিধান রচনা ছাড়া বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র কায়েম অসম্ভব। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র কায়েম করি নি, অথচ সারাক্ষণই গণতন্ত্র নিয়ে মুখে ফেনা তুলেছি, এই স্ববিরোধিতাটুকুই বারবার আমি আমার লেখায় তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। একাত্তরে যদি গণতান্ত্রিক সংবিধান রচনার জন্য আমাদের সমাজে স্বাধীন ও মুক্ত ব্যক্তির আবির্ভাবের অভাব দেখে থাকি তাহলে বিচার করতে হবে আদৌ আমরা নাগরিক হয়ে উঠেছে কিনা। এইজন্য এই অর্থেই সমাজতন্ত্র কায়েমের জন্য আমাদের যে আকুতি ও আবেগ তার তুলনায় নিজেদের নাগরিক ভাবা ও নাগরিকতার অধিকার কায়েম করার জন্য আবেগ ও আকুতির আমি প্রকট অভাব দেখেছি। গণতান্ত্রিক সংবিধান ও রাষ্ট্র কায়েমের মুহূর্তে আমাদের ইতিহাসে হাজির না হওয়ার এটা একটা প্রধান কারণ বলে অনুমান করি।

‘সমাজতন্ত্র’ কায়েম করবার জন্য প্রবল ও প্রকট আবেগে বহু রাজনৈতিক কর্মী নিজেদের জীবন আত্মাহুতি দিয়েছেন। এই ত্যাগকে ক্ষুদ্র করবার জন্য এই সমালোচনা নয়। কেন তাঁদের আত্মত্যাগ আজ অবধি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে তার কারণ অনুসন্ধান করতে গেলে প্রথমেই প্রশ্ন উঠবে ‘সমাজতন্ত্র’ বলতে তারা কি বুঝেছিলেন? সকল আদর্শিক আত্মত্যাগ সম্পর্কে একই কথা। আমরা যখন দেশের জন্য আত্মত্যাগ করি তখন ‘দেশ’ বলতে কি ছবিটা আমাদের মনে থাকে? কি ভেবে বা কার কথা ভেবে মানুষ আত্মাহুতি দেয়? ইসলামপন্থীরা ‘ইসলাম’ কায়েমের জন্য অকাতরে শহীদ হন তাঁরা ‘ইসলাম’ বলতে কি বুঝেন? বলা বাহুল্য ‘সমাজতন্ত্র’ এক রকমের নয়, ইসলামও এক ধরনের নয়, তেমনই ‘দেশ’ নামক ব্যাপারটার মধ্যেও রকমফের আছে– বিভিন্ন শ্রেণীর দেশভাবনা, দেশের প্রতি আবেগ, চাওয়া পাওয়া, ,দেয়ানেয়ার হিসাব আলাদা।

কেন সমাজতন্ত্রের পিঠে সওয়ার হয়ে বাকশালী ফ্যাসিবাদ এলো? কেন কলকারখানা রাষ্ট্রীয়করণের মধ্য দিয়ে কায়েম হোল বাংলাদেশের অর্থনৈতিক বিকাশের পরিপন্থী আমলাবাজ অর্থনীতি। আইএমএফ-বিশ্বব্যাংক যখন বিরাষ্ট্রীয়করণের জন্য চাপ দিল তখন সমাজতন্ত্রের নামে রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদের পক্ষে নৈতিক যুক্তি ছাড়া কোন অগ্রগামী অর্থনৈতিক প্রস্তাব কেন আমরা পেলাম না? সমাজতন্ত্রী বামপন্থার মধ্যে সমাজতন্ত্রের পক্ষে যেসব কথাবার্তা তাদের অধিকাংশের মধ্যে পুঁজি বা পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়াশীল ক্রোধই দেখেছি আমরা। পুঁজিতান্ত্রিক বিশ্বব্যবস্থার বৈপ্লবিক রূপান্তরের জন্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক কর্তব্য সম্পর্কে তর্কবিতর্ক নাই বললেই চলে। অথচ সকলেই সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী, সকলেই পুঁজিবাদের নিপাত চায়। ভালো কথা। কিন্তু কিভাবে? এই কাজে রাষ্ট্রের কী ভূমিকা? কী ভূমিকা গণতান্ত্রিক বিপ্লবের কিম্বা গণতন্ত্রের? কী সম্পর্ক গণতন্ত্রের সঙ্গে সমাজতন্ত্রের কিম্বা কমিউনিজমের? কী ভূমিকা বিপ্লবী রাজনীতির? জনগণতান্ত্রিক বা জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের ধারাও গণতান্ত্রিক বিপ্লব ও সমাজতান্ত্রিক রূপান্তরের সম্পর্কের প্রশ্নটিকে কোন কার্যকর নীতি ও কৌশলের মধ্যে হাজির করতে পারে নি। সব মিলিয়ে আমাদের আমও গিয়েছে ছালাও গিয়েছে। অর্থাৎ না গণতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রশ্ন কোন মীমাংসার দিকে এগিয়েছে, না পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে লড়াই-সংগ্রামকে আমরা কোন কার্যকর রাজনীতির উপর দাঁড় করাতে পেরেছি। সর্বোপরি রাষ্ট্রচিন্তায় বা রাষ্ট্রের প্রশ্নে কোন বৈপ্লবিক রাজনৈতিক কর্মনীতি আমরা দাঁড় করাতে পারি নি।

এই লেখাগুলো যখন লিখছিলাম তখন এই সকল প্রকট উপলব্ধি কাজ করছিল। পরিস্থিতি এখন তার চেয়ে ভালো নিশ্চয়ই নয়।

বিপ্লবী রাজনীতি, নীতি ও কৌশল উভয় কারণে সাধারণত বুর্জোয়া গণতন্ত্রের– অর্থাৎ বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের পক্ষে আন্দোলন করে। কিন্তু সেটা নিছকই নির্বাচন বা নির্বাচনী তামাশা নয়। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র নীতিগতভাবে নাগরিকদের ইচ্ছা ও অভিপ্রায়ের অভিব্যক্তি এই দাবিতে নিজের বৈধতা প্রতিষ্ঠা করে। কাজে কাজেই গণতান্ত্রিক অধিকার দেয়, রাষ্ট্রীয়ভাবে মৌলিক মানবিক অধিকার রক্ষার প্রতিশ্রুতি দান করে। সেই অধিকার রক্ষা ও প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন রাষ্ট্র আদৌ করে কিনা কিম্বা করতে পারি কিনা সেটা ভিন্ন বিতর্ক। এই অবসরে বিপ্লবী রাজনীতি মানুষের মধ্যে আগামী দিনের স্বপ্ন, কল্পনা, সংকল্প ইত্যাদি গড়ে তোলার সুবিধা পায়। বুর্জোয়া সমাজ বা পুঁজিতান্ত্রিক বিশ্ব ব্যবস্থাই যে মানুষের ইতিহাসের শেষ কথা নয় সেই কথা বলতে পারে এবং ইতিহাসের আগামী সম্ভাবনার দিকে দিকনির্দেশ করতে সক্ষম হয়। বুর্জুয়া ব্যবস্থার কংক্রিট পর্যালোচনার মধ্য দিয়ে তত্ত্বগতভাবে বুর্জোয়া চিন্তার পরিমণ্ডল অতিক্রম করে যাবার শর্ত তৈরি হয়। এটা কৌশলগগত দিক।

আমার অনুমান হচ্ছে ‘বুর্জোয়া’ নামচিহ্নের মধ্য দিয়ে মানুষের বিশেষ অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধির যে খবর রটেছে তা একটি গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনা। ফরাসি সামন্ত ব্যবস্থার মধ্যে নগরের অধিবাসীদের আইনি পরিচয় বোঝাতে বুর্জোয়া কথাটি তৈয়ার হয়েছিল। তারপর সামন্তীয় ব্যবস্থার অধীনে নাগরিক বুর্জোয়া (citoyen bourgeois) ও প্রাচীন গ্রীসে নিজের সিদ্ধান্ত নিজে নেবার অধিকারী বা আপন শাসনাধীন থাকার সার্বভৌম সত্তা সম্পন্ন বুর্জোয়া ধারণার (citoyen magistrate) ভেদ ঘটতে শুরু করে। বুর্জোয়া শব্দটি ব্যবহারের শুরু ফ্রান্সে সম্ভবত তেরোশ শতাব্দীতে। এর সঙ্গে সম্পত্তির বিশেষ ধরণ ও বিশেষ অর্থনৈতিক ও ব্যবসা-বাণিজ্য করবার অধিকারের ব্যাপার রয়েছে। রাজনৈতিক পরিভাষায় বুর্জোয়ার বিস্তর অর্থভেদ আছে। বিপ্লবী রাজনীতির বয়ান হচ্ছে বুর্জোয়া শ্রেণী সামন্ত ব্যবস্থার অধীনস্থ বিশেষ আইনে অধিকার ভোগী বা গ্রীক অর্থে আপনাকে আপনি স্বাধীন সত্তা নয়, বরং শ্রেণী সংগ্রামের জায়গা থেকেই এই বুর্জোয়াকে আমরা চিনি। প্রাচীন ব্যবস্থার রক্ষক সামন্ত শ্রেণীর বিপরীত নতুন ব্যবস্থার প্রবর্তক হিসাবে এই শ্রেণীকে দেখি। বুর্জোয়া এখানে একটি রাজনৈতিক সত্তা যে সামন্ত বা যে কোন প্রাকৃতিক সম্পর্কের অধীনস্থতা মেনে নেয় না এবং জগতকে নিজের ইচ্ছা ও রায়ের অধীনস্থ করতে বদ্ধপরিকর। এই বুর্জোয়া ধারণার অনুবাদ আমরা করতে পারি ‘স্বার্থপর’- যে নিজের স্বার্থকেই সার্বভৌম সত্য মনে করে।

বুর্জোয়া অর্থে স্বার্থপরতার এই ধারণা আসলে জর্মন দার্শনিক হেগেলের– স্বার্থপরদের এই সমাজকেই হেগেল সিভিল সোসাইটি (bürgerliche Gesellschaft) বা নাগরিক সমাজ বলেছেন. নাগরিক সমাজ হচ্ছে আইনি ও প্রশাসনিক নিয়মকানুনের অধীন একটি সমাজ যেখানে ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করবার জন্য ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির তীব্র প্রতিযোগিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলছে। মার্কস তার লেখালেখির শুরুর দিকে bourgeois এবং bürgerliche ইত্যাদি ধারণা ব্যবহার করেছেন। ক্রমে তিনি বুর্জোয়াকে একটি অর্থনৈতিক শ্রেণী হিসেবে দেখেছেন যে শ্রেণী সামন্ত ব্যবস্থার বৈপ্লবিক রূপান্তর ঘটিয়েছে। অন্যদিকে উৎপাদন শক্তির ক্রমাগত বিপ্লব ঘটাবার কর্তাসত্তা হিসাবেও দেখেছেন বুর্জোয়া শ্রেনীকে, প্রাক বুর্জোয়া সমাজে যা ছিল কল্পনার অতীত। একই সঙ্গে মার্কস নাগরিক সমাজ (bürgerliche) সংক্রান্ত হেগেলের ধারণাকে ঐতিহাসিকভাবে গড়ে ওঠা বিশেষ ধরনের সমাজের বৈশিষ্ট্য হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। ‘নাগরিক অধিকার’ কথাটা যদিও মনে হয় রাষ্ট্রের রাজনৈতিক চরিত্রের সঙ্গে যুক্ত, মার্কস বলছেন এই অধিকার আসলেই ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার–একটি বিশেষ শ্রেণীর বৈষয়িক স্বার্থের কথাই নাগরিক অধিকারের দাবি ও বয়ানের মধ্যে হাজির থাকে। ব্যক্তিগত সম্পত্তির এই অধিকারই শেষাবধি বুর্জোয়া রাষ্ট্রের চরিত্র নির্ণয় করে। সামন্তবাদের বিরুদ্ধে বুর্জোয়া শ্রেণীর বিপ্লব নাগরিক সমাজকে তার অস্তিত্বের ভিত্তি বলেই গণ্য করেছে, ‘এই বিপ্লবে মানুষ সম্পত্তি থেকে মুক্ত হয় নি বরং সম্পত্তির মালিক হবার স্বাধীনতা অর্জন করেছে’। (মার্কস ১৮৪৪)

‘বুর্জোয়া’ নামচিহ্ন সম্পর্কে আমার অনুমানের দাবি এই নয় বুর্জোয়া বলতে আমাদের যা বুঝবার– বুর্জোয়াকে ঐতিহাসিকভাবে যেভাবে দেখার ও বিচার করবার দরকার সেই সকল দেখাদেখি ও বোঝাবুঝি শেষ হয়ে গিয়েছে। কিম্বা ইউরোপের বুর্জোয়া বা বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবকে ইউরোপীয়রা যেভাবে দেখেছে ও বিচার করেছে আমাদেরও ঠিক তেমনই করতে হবে। মার্কসকে আমি ইউরোপীয় বলেই গণ্য করি। প্রশ্ন তো থেকেই যায় যে আমাদের সমাজে বুর্জোয়ার আবির্ভাব ও বিকাশের ইতিহাস ইউরোপের মতো হোল না কেন? যদি ইউরোপের মতো না হয় তাহলে যাকে আমরা ইউরোপীয় মানদন্ড দিয়ে ‘বুর্জোয়া’ বলছি সে কি আসলেই বুর্জোয়া? তাকে কি করে চিনবো? হয়তো তাকে বুর্জোয়া নামচিহ্ন দিয়ে শনাক্ত করা ভুল।

একই সঙ্গে এই প্রশ্ন আমাদের দেশে পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদন সম্পর্ক কেন করে উঠলো না সেই প্রশ্নের সঙ্গে যুক্ত। হয়তো বিনয় ঘোষ ঠিকই বলেছেন, ‘বাঙ্গালী সদাগরশ্রেণী ইতিহাসের এক বিচিত্র রহস্য ও প্রহেলিকা হয়ে রয়েছেন’ (ঘোষ ১৯৭৮)। এই দেশীয় সামন্ত ব্যবস্থার মধ্যে সদাগরী এক ধরনের অর্থনৈতিক পেশার অধিকারই ছিল। ‘প্রশ্ন বা প্রহেলিকা এই যে বাংলার সমাজ জীবনে সদাগরদের এরকম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল, সেই বাঙালি সদাগরশ্রেণী পরবর্তীকালে পুঁজিপতি বা শিল্পশ্রেণীতে পরিণত হতে পারল না কেন? যে বিরাট মূলধন তারা বংশানুক্রমিক ব্যবসার ফলে সঞ্চয় করেছিলেন সেই মূলধন কোন রন্ধ্র দিয়ে কোথায় উবে গেল এবং কেন গেল? কেন তারা পুঁজিবাদী যুগে প্রধানত দালাল ও দোকানদারের স্তরে নেমে এলেন?’

বিনয় ঘোষ আরো বলেছেন, ‘প্রহেলিকা শুধু সামাজিক নয়, সাংস্কৃতিক প্রহেলিকাও। আর্য ও অনার্য সংস্কৃতির সংঘাত ও সমন্বয়ে বাঙালি সদাগরশ্রেণী যে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছেন, বাংলার মঙ্গলকাব্য ও লোকসাহিত্যে তার প্রচুর প্রমাণ আছে। বাংলার কোন অঞ্চলে সদাগরশ্রেণীর বিকাশ ও প্রতিষ্ঠা হয় জানতে পারলে বাংলার চন্ডীপূজা, মনসাপূজা ও শিবপূজার আদি কেন্দ্রের অথবা প্রাধান্য কেন্দ্রের আভাস পাওয়া যেতে পারে। এই কারণে সদাগরশ্রেণীর প্রহেলিকাকে সাংস্কৃতিক প্রহেলিকাও বলা যায়’।

বলা বাহুল্য ‘বাঙালি’র এই প্রাচীন ইতিহাস শুধু বাঙালি হিন্দুর ইতিহাস হলেও বাংলাদেশ এই ইতিহাসের বাইরে নয়। তার ধারাবাহিকতা যেমন আমরা বহন করি তেমনি সেই ধারাবাহিকতায় ছেদও পড়েছে– কিন্তু পুঁজিবাদী যুগে বাঙালি কেন প্রধানত দালাল ও ‘দোকানদারের স্তরে নেমে এলো’ এই আহাজারি খুবই মূল্যবান। বাঙালির অর্থনৈতিক ইতিহাসের মধ্যে তার রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মুশকিলগুলো বোঝার জন্য এই প্রশ্ন দরকারি।

এই ইতিহাস বিচার থেকে বিনয় ঘোষ বাঙালি ধনিকদের শ্রেণী চরিত্রেরও এটা বিচার করেছেন, ‘বাংলার ধনপতি ও চাঁদ সদাগরেরা যথেষ্ট ধন সঞ্চয় করেও তাই ইংরেজ আমলের আগে নতুন কোন যুগের প্রবর্তন করতে পারেন নি। তাদের ব্যক্তিগত সঞ্চিত ধন অনেক সময় অযোগ্য বংশধরদের বিলাসিতায় উবে গেছে। ইংরেজ আমলে তারা ইংরেজ বণিক-শাসকদের কূটবুদ্ধিতে খুব সহজেই মধ্যবর্তী দালাল ও মধ্যশ্রেণীর দোকানদার বা আড়তদারে পরিণত হয়েছেন। যাঁরা কিছুদিন অগ্রসর হয়েছিলেন, কলকারখানার দিকে নজর দেবার আগেই ইংরেজরা তাদের নতুন জমিদারী কিনিয়ে নব্যযুগের জমিদার করে দিয়েছেন। রঙ তামাশা ও বিলাসিতা করে আড়তদারী ও দালালির সঞ্চিত ধন তাঁরা ফুকে দিয়েছেন। তারপর দীর্ঘকাল ইংরেজ আমলে জমিদারী চালিয়ে বাঙালি বণিকের জমিদারী প্রবৃত্তি প্রবল হয়ে উঠেছে নতুন শিল্পোৎপাদনের মূলধন নিয়োগের দুঃসাহস বা সৎসাহস তাদের নেই। আজও সেকালের মহাজনী মনোভাব ও সুদের কারবার অনেকেই ছাড়তে পারেন নি। আজও সমস্ত শিক্ষাদীক্ষা সত্ত্বেও বাঙালি ধনিকেরা হাড়ে মজ্জায় ফিউডালযুগের ধনিক, বুর্জোয়া যুগের ধনিক নন। বাঙালি জাতির অবনতির এও একটা প্রধান কারণ। মর্মান্তিক ও করুণ হলেও অস্বীকার করার উপায় নাই’। (ঘোষ ১৯৭৮)

একটু দীর্ঘ উদ্ধৃতি দিয়েছি এই কারণে যে এই বণিকবৃত্তি, আড়তদারী, সুদখোরী, মহাজনী ইত্যাদির বিরুদ্ধে বাংলাদেশের কৃষকের লড়াই এই পরিপ্রেক্ষিতে মনে রাখলে ১৯৪৭ সালের দেশবিভাগ এবং ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের মধ্যে আমরা ধারাবাহিকতা লক্ষ্য করব। বাংলাদেশের কৃষক পাকিস্তান আন্দোলনে অংশগ্রহণ ও সমর্থন করেছিল। তেমনি একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে কৃষকের অংশগ্রহণ ছাড়া বাংলাদেশ স্বাধীন হোত না। কিন্তু আমাদের মূল প্রসঙ্গ হচ্ছে ‘বুর্জোয়া’ নামচিহ্নটি। বাঙালির যে ইতিহাস সেখানে এর একটা অনুপস্থিতি আমরা টের পাচ্ছি, বা তাকে চেতনাগত ভাবে কৃষকের মধ্যে আবিষ্কার করলেও সেটা ইউরোপীয় অর্থে ‘বুর্জোয়া’ হচ্ছে না। লেনিনও রুশদেশের বাস্তবতায় কৃষককে বুর্জোয়া ঠাউরেছিলেন। ‘বুর্জোয়া’-কে মধ্যবিত্ত শ্রেণী অনুবাদ করে আপাতত অনেকে কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন, তাও দেখি। যদি বুর্জোয়া চেতনাকে আমরা মার্কসীয় অর্থে শ্রেণী সংগ্রামের জায়গা থেকে দেখি তাহলে বনিকবৃত্তি, আড়তদারী, সুদখোরী, মহাজনী ইত্যাদির বিরুদ্ধে বাংলাদেশের কৃষকের লড়াইকে ঐতিহাসিকভাবে ভিন্ন তাৎপর্যে বিচার করতে শিখব। উৎপাদন যে দেশে পুঁজিতান্ত্রিক সম্পর্কে রূপান্তরিত হতে পারে নি, পুঁজিদাররা যে দেশে খুব সহজেই ‘মধ্য শ্রেণীর দোকানদার’, ‘আড়তদার’ বা মধ্যবর্তী ‘দালাল’ শ্রেণীতে পরিণত হয়েছে সেই দেশে এই শ্রেণীর বিরুদ্ধে কৃষক আন্দোলনের ঐতিহাসিক গুরুত্ব অসাধারণ। এই আলোচনা থেকে যে কথা বলে রাখতে চাইছি তা হোল ‘বুর্জোয়া’ ধারণাটিকে সার্বজনীন ধারণা হিসাবে গ্রহণ করবার ক্ষেত্রে আমাদের সতর্ক হতে হবে।

‘বুর্জোয়া’ নামচিহ্নের মধ্য দিয়ে মানুষের বিশেষ অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধির যে খবর রয়েছে তাকে তাহলে কিভাবে বুঝব? এর একটা দার্শনিক তাৎপর্য আমরা জর্মন দার্শনিক হেগেলের বুদ্ধি ধার করে করতে পারি। 'বুর্জোয়া' সামন্তবাদী ইউরোপে ইতিহাসের সেই কর্তাসত্তা যে নিজেকে স্বাধীন ও সার্বভৌম সত্তা হিসাবে বিশ্বাস করে, উপলব্ধি করে ও সেই ভাবেই নিজেকে জানে ও জানায়। মুক্ত মানুষ, মুক্ত মন, মুক্ত চিন্তা ইত্যাদি এই বিশ্বাসের সঙ্গে যুক্ত। ‘অধিকার’ সংক্রান্ত ধারণাও মানুষ স্বভাবগত ভাবেই মুক্ত এই পূর্বানুমান থেকে নির্ণয় করা হয়।

‘অধিকারের ভিত্তি হচ্ছে মন—এর উৎপত্তির সুনির্দিষ্ট জায়গা ও বিন্দু হচ্ছে ইচ্ছা। ইচ্ছামাত্রই স্বাধীন যার কারণে অধিকারের সারকথা ও লক্ষ্য উভয়ই হচ্ছে স্বাধীনতা। অধিকার ব্যবস্থা (যেমন, আইন, সংবিধান, রাষ্ট্র, ইত্যাদি ফ. ম.) যেমন মুক্তির জগতের বাস্তবায়ন, তেমনি যেন চিন্তা নিজের ভেতর থেকে নিজে দ্বিতীয় প্রকৃতি হয়ে বিকশিত হয়ে উঠেছে' (হেগেল ১৯৬৭: পৃ-২০) কিন্তু ইচ্ছামাত্রই যে মুক্ত ও স্বাধীন সেটা আমরা প্রমাণ করবো কিভাবে? হেগেল বলছেন, অন্যান্য বিজ্ঞান তাকে প্রমাণ করে ও করতে পারে তবে আমরা একটা শর্টকাট অবস্থান নিতে পারি যে 'স্বাধীনতা 'চেতনার সত্য' হিসাবে দেওয়াই থাকে। আমাদের অবশ্যই তা শুধুমাত্র বিশ্বাস করলেই চলবে।’ (বিশ্বাস করা কথাটা বাঁকা হরফে লিখেছেন হেগেল স্বয়ং।)

ইচ্ছা মাত্রই স্বাধীন ও মুক্ত, আমাদের চেতনার সত্য হিসাবে অর্থাৎ চেতনার মধ্যে সততই এই সত্য হাজির। একে আমাদের বিশ্বাস করলেই চলবে। হেগেল, বলাবাহুল্য দার্শনিক, ইচ্ছা যে আসলেই স্বাধীন ও মুক্ত সেটা দর্শন তার কোন এক মুহূর্তে প্রমাণ করতে বাধ্য– এটা তিনি মানেন। তাঁর Encyclopedia of the Philosophical Sciences এই বিষয়টিকে ঠিকই দর্শনের প্রমাণসাপেক্ষ বিষয় হিসাবে বিচার করেছে। সেই দিকে আমরা যাব না। হেগেল সারমর্ম টানছেন তার Philosophy of Right গ্রন্থে; ‘(ইচ্ছামাত্রই যে স্বাধীন বা মুক্ত) এই প্রমাণের গোড়ার ভিত্তি হচ্ছে এই যে মন মানে হচ্ছে চিন্তা, যে চিন্তা উপলব্ধি থেকে প্রকাশনামূলক চিন্তা ও চিন্তার খোদ স্বভাব নিয়ে আবির্ভাবের আগে যে সকল পর্যায়ে পেরিয়ে আসে সেই পরিভ্রমণেরই এক পর্যায়ে নিজেকে সে ইচ্ছা আকারে উৎপন্ন করে; সেই ইচ্ছা– চিন্তার সাধারণ ব্যবহারিক হিসাবে যার আবির্ভাব হচ্ছে চিন্তারই সত্য, চিন্তার পরবর্তী পর্যায়’ (হেগেল ১৯৬৭ : পৃ-২১)

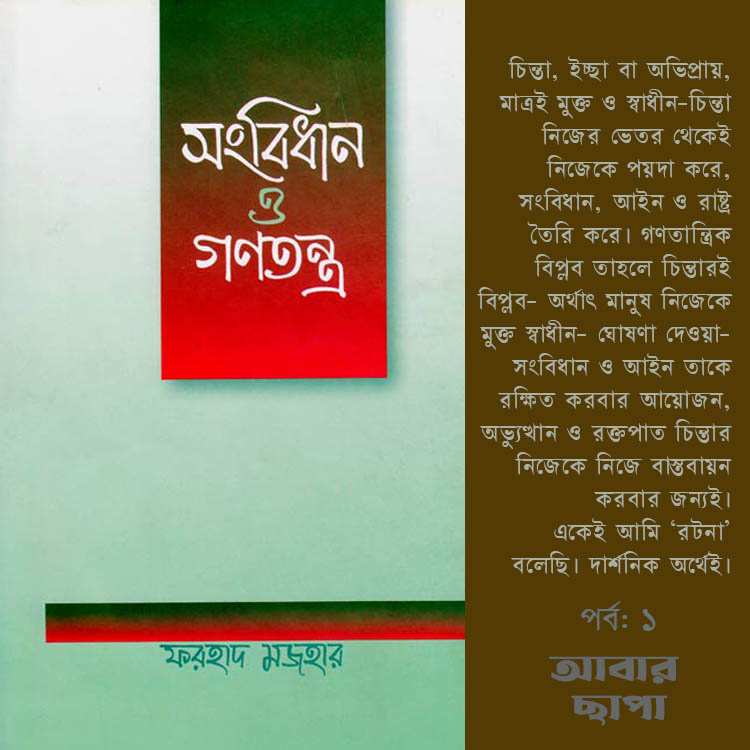

চিন্তা, ইচ্ছা বা অভিপ্রায় মাত্রই মুক্ত ও স্বাধীন– চিন্তা নিজের ভেতর থেকেই নিজেকে পয়দা করে, সংবিধান, আইন ও রাষ্ট্র তৈরি করে। গণতান্ত্রিক বিপ্লব তাহলে চিন্তারই বিপ্লব– অর্থাৎ মানুষ নিজেকে মুক্ত স্বাধীন– ঘোষণা দেওয়া– সংবিধান ও আইন তাকে রক্ষিত করবার আয়োজন, অভ্যুত্থান ও রক্তপাত চিন্তার নিজেকে নিজে বাস্তবায়ন করবার জন্যই। একেই আমি ‘রটনা’ বলেছি। দার্শনিক অর্থেই। ‘রটনা’ মানে রটেছে কিন্তু যার সত্য নির্ণয় এখনো সম্ভব নয়। আগামীতেই সম্ভব কিনা বলা যাচ্ছে না। কিন্তু ‘রটনা’ মানে অবাস্তবতা নয়, অবাস্তব কিছু নয়– বরং মানুষের বাস্তবিক ইতিহাস সেই ঘটনাকে আশ্রয় করেই রক্তপাত, যুদ্ধবিগ্রহ ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়ে যাচ্ছে। সেই জন্যই দাবি করেছি আমার অনুমান হচ্ছে বুর্জোয়া নামচিহ্নের মধ্য দিয়ে মানুষের বিশেষ অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধির যে খবর রটেছে তা গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনা। এখন বুর্জোয়া কথাটির একটি ভাবগত ব্যাখ্যা আমরা পেলাম।

চিন্তা মুক্ত, স্বাধীন ও সার্বভৌম– বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব এই রটনা আশ্রয় করেই ঐতিহাসিক হয়েছে। বলাবাহুল্য, মানুষের বাইরে কোন চিন্তা নাই। অতএব মানুষ মাত্রই চিন্তাশীল– কাজে কাজেই মুক্ত, স্বাধীন ও সার্বভৌম– গণতান্ত্রিক বিপ্লবের এই হচ্ছে দার্শনিক প্রস্তাব। অর্থাৎ চিন্তার বাইরে প্রকৃতিদত্ত বা প্রাকৃতিকভাবে হাজির কোন সম্পর্ক, সংবিধান, আইন বা অর্থসামাজিক ব্যবস্থা তার এই স্বাধীনতা ও সার্বভৌম আবির্ভাবকে রুখে দিতে পারেনা। এই উপলব্ধি বুর্জোয়া সমাজের আবির্ভাব, বিকাশ ও বিস্তারের মধ্য দিয়ে তীব্র হয় বা তীব্র করে তোলার শর্ত এই সমাজেই বেশি। এই উপলব্ধিসম্পন্ন চেতনা, জ্ঞানকাণ্ড ও সংস্কৃতিকেই সাধারণভাবে ‘বুর্জোয়া’ এই অভিধায় চিহ্নিত করা হয়। যে রাজনৈতিক বিপ্লব আর্থসামাজিকভাবে হাজির হওয়া এই চেতনা ও উপলব্ধিকে রাজনৈতিক লড়াই-সংগ্রামে ও রাষ্ট্রে রূপ দান করে তাকেই বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব বলা হয়।

প্রশ্ন হচ্ছে বুর্জোয়া শ্রেণীর এই রটনা বিপ্লবী রাজনীতির কাছে গ্রহণযোগ্য হোল কেন? কারণ যদি চিন্তাই ইতিহাসের কর্তাসত্তা হয় তাহলে পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থাও মানুষকে তার শৃংখলে বন্দি করে রাখতে পারবে না। কারণ এই ব্যবস্থাকেও চিন্তা্র পর্যালোচনার অধীন হতে হবে। চিন্তার কাছে এর অনিবার্যতা প্রমাণযোগ্য হতে হবে। এর নেতিবাচক মানে হচ্ছে নিজের সার্বভৌম সত্তার স্বাদ নেবার আকাঙ্ক্ষা না করে পুজিতান্ত্রিক ব্যবস্থায় জীবের জীবন ভোগকেই মানুষ পরমার্থ গণ্য করতে পারে। বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব হয়ে গেলে মানুষ মুক্ত ও স্বাধীন হয়ে যায়– এটা সত্য নয়। যে কারণে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক সংবিধান, আইন ইত্যাদির সঙ্গে চিন্তাহীন ভোগী বা স্বার্থপর জীবনের সংঘাত থেকেই যায়। এই জীবন নিজের ইচ্ছা পুজির অধীন বা পুঁজির কাছে বন্ধক রাখতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। চিন্তা যদি চিন্তা করতেই ভুলে যায় বা চিন্তায় আলস্য দেখায় তখন এই দুর্দশায় পড়ে মানুষ। বুর্জোয়া ব্যবস্থা পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থারই সমর্থক। সত্যি যে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব পুঁজিতান্ত্রিক সম্পর্কের বিকাশও ত্বরান্বিত করে। পুঁজি মানুষের ইচ্ছা, কামনা, বাসনা, অভিপ্রায়কে নিজের অধীনস্থ করবার শক্তি রাখে। সেই শক্তির বিরুদ্ধেই চিন্তার ক্ষেত্রে লড়াই-সংগ্রাম মানে চিন্তাকে পুঁজির অধীনস্থ না রাখার সংগ্রাম। মানুষ যেন পুঁজির শৃঙ্খলে আবার নিপতিত না হয় তার জন্য লড়াই। তাহলে যা সামনে হাজির তা পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থা হোক কিংবা হোক প্রাক-পুঁজিতান্ত্রিক– তাকে বিনা বিচারক গ্রহণ না করবার যে সংস্কৃতি তার চরিত্র সাধারণত বৈপ্লবিক। কিন্তু তার পরিমণ্ডল বুর্জোয়া গণতান্ত্রিকতার মধ্যে। যদি এতটুকু আমরা বুঝতে পারি তাহলে বুর্জোয়া নামচিহ্ন আশ্রয় করে স্বাধীন ও মুক্ত মানুষের রটনার ঐতিহাসিক তাৎপর্য পরিষ্কার হবে আশা করি। কিন্তু মানুষ চিন্তা মাত্র নয়, বা মানুষের বাইরে চিন্তা নাই। চিন্তাকে তার রক্তমাংসের রূপে যখন বিচার করা হয় তখন অর্থনৈতিক শ্রেণী ও বিপ্লবে শ্রেণীর ভূমিকা প্রসঙ্গ এসে পড়ে। কোন শ্রেণী বিপ্লবে নেতৃত্ব দিচ্ছে সেই প্রসঙ্গের গুরুত্ব ও তাৎপর্য মনে রাখলেও বিপ্লবী রাজনীতি আজ অবধি বুর্জোয়া পরিমণ্ডল অতিক্রম করতে পেরেছে কিনা হলফ করে বলা মুশকিল। যে কারণে সেভিয়েত ইউনিয়ন বা সাধারণভাবে সমাজতান্ত্রিক শিবির ভেঙ্গে পড়ার কারণ হচ্ছে বুর্জোয়া নামচিহ্নের রটনা। মানুষ মুক্ত ও স্বাধীন এই রটনার বিপরীতে পাল্টা বয়ান তৈরীর ব্যর্থতা। এই বিষয়ে এতো দীর্ঘ প্রসঙ্গ টানার কারণ হচ্ছে যে লেখাগুলো এখানে প্রকাশিত হয়েছে তারা এই অনুমানের বাইরে নয়।

লেনিন বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের ক্ষমতার চরিত্রকে বলেছেন দুটো শ্রেণীর বিপ্লবী বন্ধুত্ব দিয়ে তৈরি ক্ষমতা। একদিকে বুর্জোয়া সমাজ অতিক্রম করে যাবার সংকল্পে যে শ্রেণী ভবিষ্যতের দিকে নজর রেখে চলেছে সেই শ্রেণি– অর্থাৎ শ্রমিক শ্রেণী, আর অন্যদিকে বুর্জোয়া চেতনা ও উপলব্ধি যে শ্রেণীর মধ্যে বিকশিত হবার ঐতিহাসিক সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে সেই শ্রেণি, তারা কারা? রুশদেশের বাস্তবতায় তারা ছিল কৃষক। পরিচিত ভাষায়– শ্রমিক কৃষকের বিপ্লবী মৈত্রীই হচ্ছে লেনিনের আমলের রুশদেশীয় বাস্তবতায় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তরে ক্ষমতার শ্রেণীচরিত্র।

‘বুর্জোয়া’ শব্দটিকে আমরা সবসময়ই গালি অর্থে ব্যবহার করি বলে আসলে মার্কস, লেনিন বা মাও যে দং কেন বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবকে এতটা গুরুত্ব দিয়েছেন সেটা বুঝতে পারিনা। এটা যে নিছকই কৌশলগত নয়, বরং নীতিগত সেই দিকটা বুঝতে হবে। মানুষ বস্তু, জীব বা প্রাণী মাত্র নয়। ইতিহাসের একটা পর্যায়ে স্বাধীন ও সার্বভৌম ইচ্ছা ও অভিপ্রায় সম্পন্ন মানুষের রটনা নিজের মধ্যে সেই সার্বভৌম সত্তার স্বাদ আবিষ্কারের জন্য শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও দর্শন চর্চা– সেই স্তর, পর্যায়, বা অবস্থার ঐতিহাসিকতা এবং শক্তি তারা ধরতে পেরেছিলেন। এই আবির্ভাবের পরে কেউ চাইলেই আর প্রাচীন প্রাকৃতিকতা বা মানুষকে বস্তুজ্ঞানে বিচারের জায়গায় ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারবে না। মানুষের নিজের মধ্যে এই সার্বভৌম ইচ্ছার স্বাদ এবং তার তাৎপর্য বিচার, তাকে আরো বিকশিত করবার কর্তব্য ইত্যাদির মধ্য দিয়েই তার ঐতিহাসিক কর্তব্যকে সাজাচ্ছে– তার কর্তাসত্তার স্বরূপটা ধরতে চেষ্টা করছে, তার ইহলৌকিক আবির্ভাবের মর্যাদার মূল্যায়ন করছে।

হতে পারে সেই কর্তা-স্বরূপের বৈশিষ্ট্য নিছকই ব্যক্তিস্বাধীনতা নয়, বরং সজ্ঞানে ও সচেতন ভাবে সমষ্টির অধীনে থাকার সাধনাও বটে। যদি মানুষকে মুক্ত ও স্বাধীন বলেই আমরা গণ্য করি তাহলে সে মুক্তির তাগিদে বা তার স্বাধীন ইচ্ছায় নিজেকে নিজে সমষ্টির অধীন করতে শেখায়। যদি তাই হয় তাহলেও সমাজতান্ত্রিক বা কমিউনিস্ট চিন্তাকে আমরা বুর্জোয়া রটনার বাইরে বিচার করতে পারছি না। ব্যক্তি সমাজ বিচ্ছিন্ন নয় অতএব সমাজ বিচ্ছিন্ন হয়ে সে স্বাধীন ও সার্বভৌম হতে পারে না। সেই ধরনের স্বাধীনতা বা ব্যক্তির সার্বভৌমত্ব আদতে সমাজের বিপরীতে ব্যক্তিকে অধিষ্ঠিত করা মাত্র। বরং ব্যক্তির মধ্যেই সমষ্টি কিংবা সমষ্টির মধ্যেই ব্যক্তির সার্বভৌম সত্তার স্বাদ চর্চার একটা ভাবগত, ঐতিহাসিক ও ইহলৌকিক তাগিদ তৈরির সুযোগ করে দিতে পারে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব– শুধু মানুষকে স্বাধীন ও সার্বভৌম করা বা পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিকাশ ত্বরান্বিত করা নয়। এই কারণেই বলেছি বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন করা মার্কস, লেনিন বা মাও জে দংয়ের নিছকই কৌশলগত ব্যাপার ছিল না, নীতিগত বা ভাবগত শেকড় অনেক গভীরে।

কিন্তু কোন জনগোষ্ঠীর মধ্যে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব নাও ঘটতে পারে। বিনয় ঘোষ বাঙ্গালীদের ইতিহাস ঘেঁটে তাকে ‘মর্মান্তিক’ ও ‘করুণ’ বলে মন্তব্য করেছেন। তার অনেক কারণ থাকতে পারে। কিন্তু আমাদের আলোচনার জন্য প্রাসঙ্গিক দিকটা হচ্ছে যে কর্তাসত্তা আবির্ভাবের শর্ত বুর্জোয়া রটনা তৈরি করে তার পরিগঠনে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ না করা। অর্থাৎ বিপ্লব আপনাআপনি বিদ্যমান ব্যবস্থার অন্তর্গত সংকটের কারণে ঘটে এই চিন্তা বা চিন্তার আধিপত্য থেকে বাইরে না আসতে পারলে শেষাবধি তার পরিণতি করুণ ও মর্মান্তিক হতে পারে। বিপ্লবের ইতিহাসকে প্রাকৃতিক ঘটনা বা আপনাতেই আপনি বিবর্তিত হয়ে একটা গুণগত রূপান্তর বলে গণ্য করা বিপজ্জনক। সত্যি যে আর্থ-সামাজিক ইতিহাস বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের শর্ত তৈরি করে। কিন্তু সেটা আপনা আপনি ঘটে যায় না। ব্যক্তি ও সমষ্টি ও উভয়ের পারস্পরিকতায় যে কথা বলেছি সেই সম্পর্কের মধ্যে আগামী ইতিহাসের ‘কর্তা’ তৈরীর কাজটা স্বতঃস্ফূর্তভাবে ঘটে না। চর্চা করতে হয়। গড়ে তুলতে হয়। এটা শুধু ঘটবার ব্যাপার নয়, গড়বারও ব্যাপার।

কিভাবে চর্চা করতে হয় সেই বিষয়ে কমিউনিস্টরা পার্টি প্রক্রিয়ার কথা বলেন, সঙ্ঘবদ্ধ শ্রমিক শ্রেণীকেই আগামীর কর্তাসত্তা হিসাবে গড়ে তোলার কথা বলেছেন। যে দেশে বুর্জোয়া শ্রেণী দুর্বল সেই দেশের শ্রমিক শ্রেণীকেই বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের কর্তব্য পালন করতে বলেছেন। সংগঠিত শ্রমিক শ্রেণীই বিপ্লবের একমাত্র কর্তাসত্তা কিনা সেই বিষয়ে তর্ক আছে, কিন্তু এখানে আমরা সেই তর্কে প্রবেশ করব না। বরং সেই কর্তাসত্তা পরিগঠনে মতাদর্শিক বা চিন্তার লড়াইয়ের উপর গুরুত্ব দেব। বুদ্ধি, জ্ঞান, প্রজ্ঞার চর্চা বিপ্লবী রাজনীতির অতি আবশ্যিক শর্ত। এই লেখাগুলো সেই কথা ভেবেই লেখা।

তাহলে ‘বুর্জোয়া’ নামক এই পাশ্চাত্য ধারণা যদি আমরা আমাদের রাজনৈতিক পরিভাষায় ব্যবহার করি তাকে শুধু সমাজ বিচ্ছিন্ন স্বাধীন ও সার্বভৌম ব্যক্তির চরম ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা বা স্বেচ্ছাচার গণ্য করলে চলবে না। তার ইতিবাচক দিকটাও যেন মনে থাকে। ঠিক তেমনি গণতন্ত্র বললে আমরা তাকে নির্বাচন যেন না বুঝি। মার্কস, লেনিন বা মাও জে দং যখন বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের পক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন তখন ব্যক্তির সার্বভৌম আবির্ভাবেরই তারা অভিষেক করতে চেয়েছিলেন। ঠিক তেমনি পুঁজি তার আগের সকল প্রাচীন ও প্রাকৃতিক সম্পর্ক ভেঙে যে পুঁজিতান্ত্রিক সম্পর্ক গড়ে তুলছে তার বিরোধিতার অর্থ আবার প্রাচীন প্রাকৃতিকতায় ফিরে যাওয়া নয়, বরং সকল প্রাকৃতিক সম্পর্ক থেকে মুক্ত মানুষের অবস্থান থেকে প্রকৃতির সঙ্গে নতুন সম্পর্ক ও ঐক্য নির্মাণের সম্ভাবনার কথা মনে রাখা। যে সম্পর্ক শুধু ইহলৌকিক হবে না, হবে ‘অপর লৌকিক’। ‘অপর লৌকিক’ বলতে আমি বোঝাতে চাইছি যে সম্পর্ক বাস্তবে নাই, কিন্তু মানুষের নিজের সার্বভৌম ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা, কামনা, সংকল্প, কল্পনা ইত্যাদির জগত বা লোক। সেই লোকে বসে নিজেই বিচার বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নিতে পারা বর্তমানের কি রূপান্তর সম্ভব– কি সে করতে পারে আর কি সম্ভব নয়। প্রকৃতি, ইতিহাস বা ইহলৌকিকতার মধ্যে এই অপর–লৌকিক ‘সার্বভৌম’ সত্তার উপলব্ধির মানে বুঝে ওঠার আগেই কমিউনিস্ট বা সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন সমষ্টিকে ব্যক্তির বিরুদ্ধে প্রতিস্থাপন করল, আইনি কায়দায় সমষ্টির পক্ষে দাঁড়িয়ে ডিক্রি জারি করে ব্যক্তির বিলয় ঘটাবার চেষ্টা করল। ব্যক্তি ও সমষ্টির পারস্পরিকতায় নতুন বিপ্লবী কর্তাশক্তির আবির্ভাব এতে ত্বরান্বিত না হয়ে অচিরে পুঁজিতান্ত্রিক বিশ্বব্যবস্থার সামনে মুখ থুবড়ে পড়ল। এই ইতিহাসও আমরা জানি।

এই লেখাগুলো যখন লিখি তখন আমার মধ্যে এই চিন্তা কাজ করে যে বাংলাদেশে যদি বুর্জোয়া সমাজ গড়ে ওঠার লক্ষণ দেখা দেয় তাহলে তাকে এগিয়ে নিয়ে যাবার পথ হচ্ছে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক পরিভাষা ও ধ্যানধারণাগুলোর দিকে মনোনিবেশ করা। বাংলাদেশের রাজনীতি যেন বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের জন্য তৈরি হয়ে ওঠে তার জন্য এই সমাজের শাসক শ্রেণীর মধ্যে সংবিধান ও গণতন্ত্র নিয়ে যে সকল তর্কবিতর্ক চলছে সেই সকল তর্কে প্রবেশ করা– কিম্বা শাসক শ্রেণী যেসব কথা স্বতঃসিদ্ধ ধরে নেয় তাকে প্রশ্নাত্মক করে তোলা।

গণতান্ত্রিক বিপ্লব ইতিহাসে অন্যান্য দেশে কিভাবে ঘটেছে এবং আমাদের বাস্তব পরিস্থিতিতে কি করা কর্তব্য সেই সকল বিষয়ে আমাদের দেশে চিন্তাভাবনা একদমই হয় নি তা নয়। বাংলাদেশের রাষ্ট্রচিন্তায় তার কোন ছাপ পড়েনি। জাতিগতভাবে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে বিভিন্ন শ্রেণী অংশগ্রহণ করলেও যুদ্ধে সেই শ্রেণীই ক্ষমতায় এসেছে যার বিরুদ্ধে লড়াই করেই বাংলাদেশে গণতন্ত্র কায়েম করতে হবে। বাংলাদেশের সংবিধান বাংলাদেশের জনগণ প্রণয়ন করেনি এই গোড়ার গলতি বাংলাদেশ রাষ্ট্রের চরম দুর্বলতার কারণ। জনগণের ইচ্ছা ও অভিপ্রায়কে ধারণ করবার জন্য যে সাংবিধানিক প্রক্রিয়া স্বাধীন বাংলাদেশে প্রয়োজন ছিল সেই প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয় নি। যাদের আমরা পাকিস্তানের আইন সভার জন্য নির্বাচিত করেছিলাম তারাই বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর নিজেদের ‘সংবিধান সভা’ বলে ঘোষণা দিয়েছে। উকিলদের মুসাবিদা করা কতগুলো নিয়ম বা আইন-কানুন বাংলাদেশের সংবিধান বলে চাপিয়ে দিয়েছে। বাংলাদেশের জনগণের ইচ্ছা ও অভিপ্রায় ধারণ করবার জন্য নতুনভাবে সাংবিধানিক প্রক্রিয়া শুরু করা ছাড়া গণতান্ত্রিক রূপান্তর অসম্ভব। সেটা আলাপ-আলোচনা কথাবার্তার মধ্য দিয়ে নাকি রক্তপাতের মধ্য দিয়ে ঘটবে তা বলা মুশকিল সংখ্যাগরিষ্ঠের ইচ্ছা ও অভিপ্রায়ের সঙ্গে সংখ্যালঘুর বিরোধ ক্রমশ তীব্র হচ্ছে। এই বিরোধ মীমাংসা করেই বাংলাদেশকে এগিয়ে যেতে হবে

পুস্তিকাটির সাঁটলিপি সম্পর্কে ভুমিকাংশে আমি ‘বুর্জোয়া চেতনা’-র সীমাবদ্ধতার কথা বলেছিলাম। লিখেছি, ‘আপন স্বভাবগুণে স্বাধীন অর্থাৎ সমাজ বিচ্ছিন্ন বা সমাজ নিরপেক্ষ কোন ব্যক্তি সত্তা নাই। একমাত্র সমাজের মধ্যে সমাজের সঙ্গে সম্পর্কিত হয়েই ব্যক্তির বিকাশ ঘটে।’ এই কথাগুলোই আমি বুর্জোয়া রটনা থেকে আমার চিন্তার পার্থক্যটুকুর ইঙ্গিত দিয়েছি কেবল। এই বিষয়ে আলাদা করে লিখবার আশা ছিল। কিন্তু সাময়িক প্রসঙ্গ নিয়ে লেখালিখির দুর্দশার কবল থেকে এবারও মুক্তি পেলাম না।

২২ ফেব্রুয়ারি ২০০৭। ১০ ফাল্গুন ১৪১৩, শ্যামলী

টোকাটুকি

মার্কস ১৮৪৪ 'Contribution to the critic of Hegel's Philosophy of Law' in collected works III. Moscow, progress, 1975

হেগেল ১৯৬৭ Philosophy of Right by G. W. F. Hegel, translated with notes by T. M. Knox, Oxford University Press 1967.

ঘোষ ১৯৭৮ 'বাঙালি সদাগরশ্রেণি', অটোমেটিক জীবন ও সমাজ, বিনয় ঘোষ। অয়ন, কলকাতা ১৯৭৮।